La siderurgia vasca desplaza a la asturiana a finales del siglo XIX como la más importante de España. Los gastos de mineral de hierro en Asturias ascienden a 40,2 pesetas y los de Bizkaia a 18 (una diferencia de 22,2). Por el contrario, ésta gasta en coque 39 y Asturias 33,1 (una diferencia de 5,9). La mayor competitividad vasca reside, por lo tanto, en los menores costes de la mena de hierro. Los empresarios vascos necesitan asegurarse los suministros de materias primas, entre los cuales destaca el carbón asturiano, cuya explotación y canales de comercialización tratan de controlar de manera directa, o mediante acuerdos comerciales con empresas locales. En esta estrategia juega un papel esencial el ferrocarril y con él la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana que traza una nueva línea ferroviaria (1906) para atender a mercancías y pasajeros y explota directamente el carbón a través de Hulleras del Turón. Ello supone la modernización del puerto de San Esteban de Pravia, que atiende la Naviera Vasco-Asturiana, y la construcción de nuevas estaciones, entre otras la sede en Oviedo.

El sector siderúrgico vasco acaba concentrándose en Bizkaia, fundamentalmente, pese a carecer de carbón, En cambio dispone de mineral de hierro, que además exporta a Gran Bretaña. De esa forma, los barcos que navegan a Gran Bretaña cargados de hierro vuelven cargados de carbón británico. Los altos hornos logran carbón a precios muy bajos y un gran mercado para su hierro, gracias a lo cual barren a su competencia. Bizkaia es el lugar más idóneo para ubicar la nueva siderurgia del acero. Dispone a pie de fábrica de la materia prima más importante –el mineral de hierro no fosforoso– y, además, la rebaja de los derechos arancelarios de la hulla y el abaratamiento de los fletes disminuyen el precio del combustible inglés en Bilbao, con lo que también los costes de su arrabio terminan siendo más competitivos que los asturianos.

Altos Hornos de Bilbao importa coque inglés, pero también lo produce con hulla de León que compra a la Sociedad de Sabero y Anexas, de la que tiene una participación. Los precios del combustible son, sin embargo, menores en Asturias por la proximidad de los yacimientos a las fábricas y porque la hulla y el coque británicos devengan derechos arancelarios. Conviene recordar, como señalan los ingenieros de la época, que los combustibles asturianos resultan “inadmisibles en fábricas modernas aunque su coque resulte barato”. Pero la siderurgia vizcaína reclama más carbón por lo que coadyuva a la creación de nuevas líneas de ferrocarril que conecten las minas asturianas y leonesas con el puerto de San Esteban de Pravia, donde el mineral se embarca con destino a la industria vizcaína.

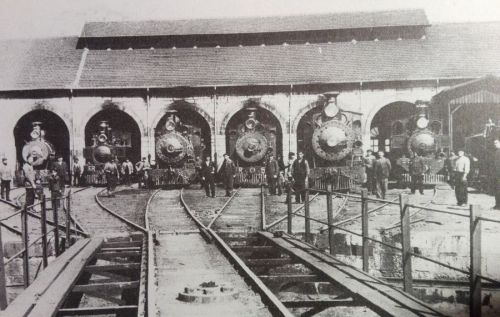

La sociedad anónima de ferrocarriles “Vasco-Asturiana” se forma en 1899 con un capital de 15 millones de pesetas, una cantidad extraordinaria para aquel momento, y en la que concluyen capitales vascos, asturianos y americanos, entre los que destacan Víctor Chávarri y Salazar y José Tartiere Lenegre. El “Vasco-Asturiano” está formado por tres líneas fundamentales, que van de Ujo a Trubia, Oviedo a la de Ujo a Trubia y de esta última a San Esteban dePravia; más tarde se añade la de Ujo a Collanzo. El trazado sigue la dirección del río Nalón y atiende las necesidades del transporte de carbón de Mieres y las cuencas de Aller y del Caudal.

La empresa levanta en Santo Domingo una sencilla estación provisional en Oviedo, alejada del centro urbano, y cuya ubicación no convence a los propietarios de la firma. Un año más tarde de la inauguración de la línea, el ingeniero Francisco Durán presenta el proyecto de “Estación definitiva de Oviedo” formado por una memoria acompañada de seis planos (1905). Aunque se manejan varias posibilidades, se elige un amplio solar, en las cercanías del teatro Campoamor, situado frente a la Plaza de la Escandalera. Las obras se realizan con rapidez hasta el punto de poder inaugurarse un año más tarde y concebir una flamante estación modernista, con una aproximación al Art Nouveau, dentro de la influencia parisina que caracteriza la Arquitectura de Oviedo en torno al año 1900 y que confiere a la ciudad una elegancia que aún conserva.

«La estación es una obra de Arquitectura e Ingeniería, que debe atender una serie de complejos problemas de comunicación y accesos como consecuencia de su peculiar situación geográfica a los pies de la colina, cuya cima superior limita la calle Jovellanos. El estudio detenido, en los servicios de vías, instalaciones y accesos, es fundamental para resolver de manera satisfactoria los flujos de personas, trenes y mercancías, en la consecución de la máxima eficacia y eficiencia, dentro de la aceleración de la vida ordinaria, que se incrementa de manera notable con los inicios de la Segunda Revolución Industrial a principios del siglo XX», sostiene el profesor José Fernando González Romero, experto en Historia del Arte y autor de varias publicaciones sobre el patrimonio ovetense y asturiano.

El notable desnivel entre la rasante de la calle Jovellanos, donde se ubican las fachadas de la portada de la estación con el hotel de oficinas, y los andenes de las factorías de entrada y salida, la adaptación de las vías a la suave curvatura que forma la pendiente de la colina señalada y la presencia de ejes de comunicación, como la calle Gascona, que obligan a separar las estaciones de mercancías y la de viajeros, son algunos de los aspectos que tiene que resolver Francisco Durán en su proyecto. El mayor problema, sin duda alguna, es la distribución de las dependencias y el sistema de accesos, como consecuencia del desnivel de 16 metros existente entre la portada y los andenes. Desde el muelle de llegada, un pasadizo de viajeros vuela sobre las vías, para salvar la separación de los andenes. Esta pasarela de madera, que se alza sobre una estructura metálica, con pilares de hierro reforzados con tirantes, por encima de la gran escalinata, desemboca directamente en el vestíbulo de la calle Jovellanos.

La fachada del Ferrocarril Vasco Asturiano se articula en dos cuerpos diferentes, uno correspondiente a la portada y otro al hotel de oficinas. Ambos volúmenes se encuentran retranqueados y dejan un espacio rectangular a modo de plazoleta para facilitar la acogida de los viajeros. Una elegante verja de hierro acoge las berlinas de tracción animal y los primeros automóviles. La portada de viajeros adopta la forma de un arco de triunfo de tres huecos. La entrada principal, de mayor tamaño, presenta una solución manierista de dintel y arco de medio punto. El tímpano de cristal aparece presidido por un reloj que marca la vida y costumbres que ferroviarios y viajeros desarrollan en el interior de la estación. Una verja de hierro, con dibujo neo rococó, da prestancia al conjunto, que se corona en la parte superior con un adorno en forma de cornucopia. Mientras que las entradas laterales, se cubren con arcos escarzanos, enmarcados con ladrillos, y que alternan con resaltes planos de sillería. Cuatro palomillas metálicas, que se adosan a los muros y arrancan de la línea correspondiente a los salmeres de los arcos escarzanos, sostienen una marquesina corrida de cristal, con marcado diseño Art Nouveau, que se curva en forma de bóveda para adaptarse al arco principal y protege de las inclemencias del tiempo el gran vestíbulo que se extiende tras la fachada y la puerta de acceso al hotel de oficinas.

«La estructura arquitectónica es muy sencilla. Las cerchas con sus pares y tirantes, que sostienen la cubierta, a dos aguas, se apoyan, por una parte, en el muro portante que forma la fachada y, por otro, en columnas de hierro fundido de perfil historicista. En la cristalización del proyecto definitivo, se producen algunas alteraciones. El arco de medio punto de la portada central se sustituye por uno más sencillo, de tipo escarzano, que hace juego con los de las portadas laterales. Al conjunto, concebido de una sola planta, se le añade un segundo piso con sencillas ventanas geminadas, de forma rectangular, que se corresponden con los portales de entrada. Sobre el tímpano de hierro calado de la puerta principal, sobresale el anagrama de la Compañía Vasco-Asturiana formado por sus iniciales (V y A), entrelazadas», detalla en un pormenorizado estudio el profesor González Romero.

Mientras la fachada de la estación, que mira a la calle Jovellanos, adopta un aire palacial en concordancia con la arquitectura civil de la ciudad, los espacios en torno a los andenes de salida y de entrada presentan una imagen futurista para su época, más de acuerdo con la estética de la ingeniería. Estamos en presencia de una arquitectura industrial, en la que materiales como el hierro y el cristal, juegan un papel fundamental. Sobresalen las marquesinas de ambos andenes, de madera pintada al óleo en el interior y cubierta con planchas de zinc al exterior, que están reforzadas con un entramado de hierro. Estas estructuras se apoyan sobre pilastras toscanas, adosadas a los muros, y columnas exentas de fundición. Todo el diseño, con sus cabeceras curvadas, es de marcado carácter modernista, destaca González Romero.

El cuerpo de oficinas, que en la terminología afrancesada del momento recibe el nombre de hotel, ofrece un volumen cúbico coronado por un tejado a cuatro aguas, que adopta forma troncocónica al estar rematado por un lucernario coronado por una crestería de hierro fundido. Presenta tres fachadas simétricas a la calle, con una disposición diferente de los vanos de las ventanas. Consta de dos pisos y un semisótano. Situadas lateralmente se encuentran las factorías de equipajes de salida y de llegada con accesos independientes. En la zona central, se ubica la sala de espera con la cantina de expedición y la taquilla de billetes. Todas las dependencias son amplias y bien ventiladas e iluminadas. Desde el amplio hall se desciende a los andenes a través de un sistema de escaleras. En estas dependencias llaman la atención la ebanistería de acusado diseño modernista Art Nouveau, con sus características líneas en forma de coup de fouet, los zócalos de azulejos con un alicatado amarillo y azul, los suelos de baldosín hidráulico que imitan alfombras, las mamparas de vitrales artísticos con sus llamativos rótulos, los relojes y las lámparas de iluminación. Los anuncios lo invaden todo y llegan hasta los frentes de los escalones y peldaños.

Tras cincuenta años a pleno rendimiento, la estación comienza su decadencia en los años sesenta. «Los límites en el plazo de las concesiones de las líneas ferroviarias con la proximidad de su reversión al Estado, la competencia del transporte por carretera, la congelación de las tarifas frente al aumento de los costes por la subida de los salarios y de las materias primas o los incumplimientos de los contratos con el Gobierno, son algunas de las causas por las que la empresa acaba por entregar de forma definitiva la explotación del Ferrocarril Vasco-Asturiano a la entidad pública Feve, que se hace cargo de ella el 10 de abril de 1972«, resume el citado profesor. En 1985, con el comienzo de la llamada Tercera Revolución Industrial, se plantea la posibilidad de liberar los terrenos que ocupa la antigua estación. «Oviedo no supo movilizarse para intentar salvar el máximo exponente de su arquitectura ferroviaria. Apenas algunas opiniones, en la prensa y en la Universidad, manifestaron su malestar por la proximidad de su demolición», señala González Romero. En 1994 el terreno queda completamente libre.

(Fuentes. José Fernanfo González Romero, en «La estación del ferrocarril Vasco-Asturiano en Oviedo y la desaparición de un entorno modernista» y «Arquitectura industrial de Oviedo y su área de influencia. Una realidad dúplice», J. Appraiz, en «Fabricación de hierros y aceros»).